探求心と現場の声がプロダクトを成長させる

目次

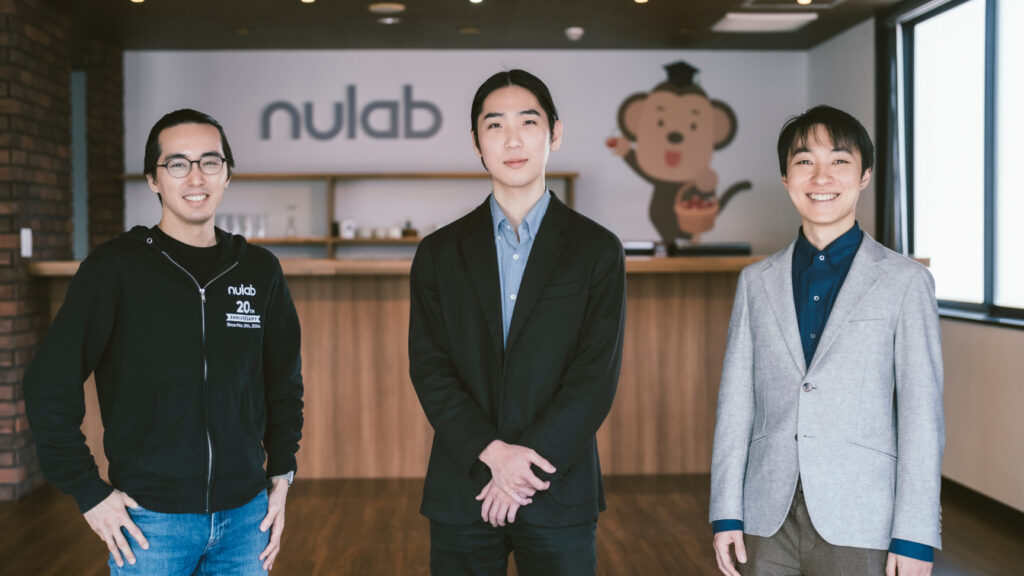

ヌーラボのエンジニア組織は、大規模プロダクトの開発・運用だけでなく、最新技術の導入や現場主導での機能改善も活発に行われています。開発現場で働く4名のエンジニアに、ヌーラボの技術力を高められる環境や、提案が尊重されるボトムアップの文化、エンジニアとしての成長機会について語ってもらいました。

ヌーラボアカウントの認証・セキュリティ領域を担当。パスキーハッカソンなどのイベントにも積極的に参加しており、自社プロダクトへのパスキー認証の導入も推進している。

Backlogの課題機能の開発・運用を担当。チーム内外の技術勉強会に積極的に参加し、アーキテクチャ設計の勉強会を提案するなど、技術向上に向けた活動も推進している。

リードプラットフォームエンジニアとして、開発者体験の向上や基盤技術の整備を推進。プラットフォームチームの立ち上げを提案し、技術の標準化やAI活用などにも取り組んでいる。

ヌーラボアカウントのインフラ構築・運用を担当し、プロダクトの信頼性向上や運用負荷の軽減に取り組む。セキュリティ対策やインシデント対応にも力を入れ、安定したプロダクト運用を支えている。

ボトムアップの文化が

組織を変えていく

ーヌーラボのエンジニア組織の雰囲気を教えてください。

- 酒井

議論がとてもしやすい雰囲気です。フルリモートで30人ほどのエンジニアが集まるミーティングでも、意見が盛んに飛び交います。私自身、経験が浅いこともあり最初は様子見をしていました。でも、発言するたびにウェルカムな反応が返ってきて、自然と議論に参加できる空気を感じました。そこから派生して勉強会や別の議論の場が新しく設けられることもあります。

- 鈴木

私のチームは5〜6人ほどのメンバーがいますが、毎日30分以上はチームでミーティングの時間を設けていて、「ああでもない、こうでもない」という議論を日常的に行っています。そういった積み重ねが、自然と話しやすい雰囲気を作っているのだと思います。

- 二橋

私はプロダクトSREとして働いていますが、吉岩さんが所属するプラットフォームエンジニアのチームに助けを求めても、気軽に相談に乗ってもらえます。否定から入るのではなく、まずは受け入れて協力してくれますね。

- 吉岩

経営層ともフラットに議論できる点も、かなり珍しいと思います。例えば去年は、システムの信頼性に関する課題について経営層に相談し、改善策を議論しました。また、プラットフォームエンジニアリングチームという、アプリケーションを動かす基盤を改善・運用するチームの立ち上げもCTOに提案しました。

「このままではシステムの運用が立ち行かない」という課題感を共有したところ、しっかり耳を傾けてもらえて実現に至りました。おかげで、その後組織全体としても効率化が進み、特に監査対応がスムーズになりましたね。

- 酒井

プロダクトの開発方針についても、現場からの提案が尊重されますね。例えばBacklog課では、チームから「こうした方が良いのでは」という提案がプロダクトマネージャーに上がり、それがさまざまな部門との議論を経て実現に結びつくことがあります。トップダウンではなく、プロダクトチーム主導で開発が進められる文化があります。

興味の赴くままに

知識を深め広げられる環境

ー技術環境面で魅力に感じる点を教えてください。

- 鈴木

会社がスキルアップをしっかり後押ししてくれるのは、大きな魅力です。私は認証技術をもっと深めたいと思っていたのですが、そのための学習機会を会社が積極的にサポートしてくれました。会社にFIDO Allianceという非営利団体への加盟をサポートしてもらい、4年前から毎週ワーキンググループに参加しています。そこで得た知識を生かして、最近はパスキー認証の機能開発にも携わるようになりました。

- 吉岩

最新技術への投資も積極的ですね。特に今はAI関連の技術が注目されていますが、AWSのアカウント上で生成AIモデルを自由に使える環境が整っています。また、PoC(実証実験)を行う際も、会社が一部費用を負担してくれるので、コストを気にせず取り組めるのは大きなメリットです。もちろん、説得力のある提案や成果を示すことが求められますが、技術を広げたり知識を深めたりする上で、会社の支援は手厚いと実感しています。

ー学ぼうとする姿勢があれば、成長の機会が得られる環境なのですね。

- 酒井

知識を深める機会は多いと思います。ヌーラボでは技術力や仕事の質の向上を目的に月1の書籍購入補助や、カンファレンスの参加手当が出ます。加えて、組織として知識を深めることに積極的に時間をとる文化があるので、例えば私のチームでは週に2時間ほど技術力向上のための時間を確保しています。最近では、私の提案で隔週開催のアーキテクチャ設計に関する勉強会が始まりました。

また、別の読書会にも週に4〜5回ほど参加していて、合計すると週に5時間ほどは学習に充てています。他社と比べても、業務時間内での学習機会は多いのではないでしょうか。

- 二橋

勉強会以外にも、技術力を高めながら、関わる領域を広げていける環境があると思います。私の所属するプロダクトSREは基本的にひとつのプロダクトを担当する形ですが、業務の中で他のプロダクトのインフラ構築や保守に関わる機会もあります。必要に応じて他のプロダクトのサポートに入ることもあり、個人のスキルや興味に応じて、プロダクトを横断して活躍できます。

また、異動の仕組みも整っていて、例えばBacklogに携わっているメンバーが新しいプロダクトに関わってみたいと考えた場合、上司に相談すれば柔軟に検討してもらえます。これはSREに限らず他のエンジニアも同様で、実際に異動の前例も多くあります。

- 鈴木

私個人の挑戦したいことの話になりますが、今年計画していることがあります。長年技術者として活動してきた中で、技術者が集まるテックイベントを主催したいという想いが強くありました。ヌーラボは社内でもさまざまなイベントを開催していて、それらに参加するのがとても楽しかったんです。

「自分でもやってみたい」と口にしていたところ、会社が後押ししてくれて、2025年2月に開催することになりました。今は会場の手配や登壇者の募集など、準備を進めている最中です。まずはこのイベントを成功させることに注力したいと思います。

大規模プロダクトでありながら

「攻め」の開発環境

-ヌーラボでのプロダクト開発の面白さについて教えてください。

- 二橋

BacklogやCacooは、国内外で大規模に使われているため、SREとしての責任とやりがいを感じます。また、長期運用されているプロダクトでありながら、新しい技術も積極的に取り入れているので、保守と新規開発の両方を経験できる点も魅力ですね。

- 酒井

同感です。成熟したプロダクトだからこそ、新機能を開発する際は多くのユーザーへの影響を考えなければなりません。そのぶん、シビアな判断や検討が求められます。また、システムに障害が発生した場合、その影響は広範囲に及びます。そのため障害が起きた際は、原因究明や再発防止策について、チーム内で徹底的に議論を重ねます。

こうした経験は、小規模なプロダクトではなかなか得られないものではないかなと感じます。一見、成熟したプロダクトは保守的で面白みに欠けると思われがちですが、むしろ責任の重さとやりがいを感じて働けるのではないでしょうか。

- 吉岩

自社プロダクトの「Backlog」を日々の業務で使いながら開発に携われる点も、大きな魅力です。国内でプロジェクト管理ツールを運用する企業はごくわずかです。その中で、業務で使いながら改善点を見つけ、そのまま開発に生かせる環境は貴重だと思います。

また、珍しい技術領域に挑戦できる点も面白いところです。例えば、BacklogのGitホスティング機能の開発・運用を行う企業は、国内では珍しいです。GitHubのような海外のサービスがある中で、あえて自社で提供する難しさがある一方、技術的な挑戦の機会も多い。技術者として得られるものが大きいと感じます。

- 鈴木

私の専門分野である認証技術についても同様です。特に最近取り組んでいるパスキー認証は、実装経験のある技術者がまだ少ない分野です。このような最先端の技術に携われる機会があるのはありがたいですね。

活躍するのは「自分軸」と「探求心」を持つ人

ーどのような人材が活躍できる環境だと思いますか?

- 吉岩

好奇心や探求心が強く、課題解決に積極的に取り組む人が向いていると思います。長期運用されるプロダクトには改善の余地が多くあり、技術力とコミュニケーション力を生かしながら、より良いシステムを目指せる環境です。

また、私はリードプラットフォームエンジニアとして、アーキテクチャの改善を進め、アプリケーションデリバリーの速度向上や開発者体験を向上させたいと思っています。こうした取り組みに共感し、一緒に挑戦してくれるエンジニアが増えることを期待しています。そのためにも、社外発信を通じて、私たちの技術的な取り組みを広く伝えていきたいですね。

- 鈴木

ヌーラボは「これをやってください」というトップダウンの指示が少なく、「何をやってもいい」というスタンスの会社です。そのため、自分のビジョンや目標を持っている人が活躍しやすいと思います。逆に受け身な姿勢では、少し物足りなさを感じるかもしれません。

- 二橋

鈴木さんに付け加えるなら、自分のやりたいことがあった上で他者を尊重した議論ができる人が向いていると思います。組織の規模を考えると、自分の得意分野で貢献しながら、チームとして成果を出していける人材が求められていると思います。

- 酒井

私は、能動的なコミュニケーション力が大切だと感じています。ただ受け身でボールを待つのではなく、「この方法を選んだ理由は?」「こうした方が良いのではないか?」など、自分から問いを投げかけ、アクションを起こし続けられる人。また、目の前の作業だけでなく「なぜこれをやっているのか」など、深く考えられる人は、きっとヌーラボで活躍できると思います。

サービス開発部の価値観である「ギークであれ」を体現できる、知的好奇心旺盛な方との出会いを楽しみにしています。

他のインタビュー記事を見る

青島 秀治

二橋 宣友