Reliability Engineering部

Reliability Engineering部のミッションや役割、業務内容、経験できることなどを紹介します。

目次

Reliability Engineering部のミッション

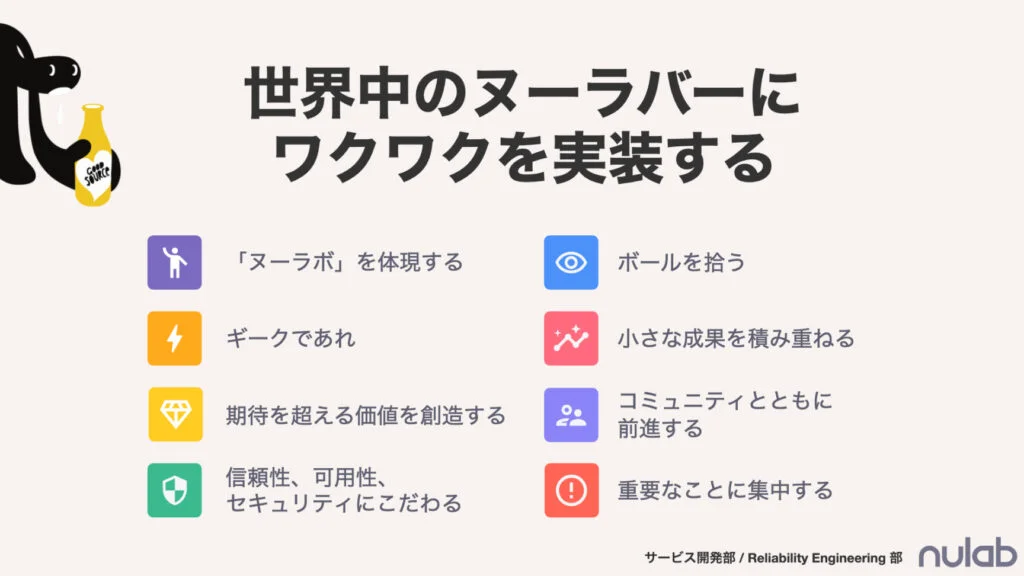

Reliability Engineering(リライアビリティ エンジニアリング)部とサービス開発部では、メンバーが共通の指針を持ちながら働くために、部門独自のミッションを掲げています。そのミッションは「世界中のヌーラバーにワクワクを実装する」です。

安定した運用基盤を構築・改善することで、ユーザーが安心してプロダクトを利用できる環境を提供し、このミッションを実現しています。

ヌーラバーとは、ヌーラボの社員やユーザーだけではなく、ヌーラボが大切にしている価値観を共有するすべての人々を指します。すべてのヌーラバーと共にヌーラボが目指す働き方やコラボレーションの姿を実現するために、私たちは8つのミッションステートメントに基づいてサービスを実装し、ヌーラバーが磨いてきたワクワクするような価値観を世界中に提供します。

【関連する記事】

Reliability Engineering部の役割

Reliability Engineering部の役割は、信頼性を通じてすべてのプロダクトと開発者、そしてその先にいるユーザーに価値を提供することです。具体的には、安定した運用基盤を整え、開発者には安心してサービスを開発・改善できる環境を、ユーザーには安心して利用できる体験を提供することで、より良いサービスの実現を支援しています。

主な業務は、「Backlog」「Cacoo」「Nulab Pass」などのプロダクトを支える運用基盤の構築と改善です。これにより、プロダクトの信頼性向上とチーム全体の生産性向上を実現します。

私たちは、プロダクトの安定した運用を支えるだけでなく、開発者が効率的かつ安心して開発を進められる環境を構築することを目指しています。

今後の展望

Reliability Engineering部は、プロダクトのスケーラビリティと安定性をさらに高め、開発者が効率的かつ快適に作業できる環境を提供するために、以下の3つの分野に注力しています。

プロダクト横断での信頼性向上

現状では、インフラやミドルウェアの構成にばらつきがあり、運用に余計な負担がかかることがあります。そこで、AWS Well-Architected Frameworkに基づいた設計を進め、インフラ全体を標準化することで運用効率を改善します。これにより、障害対応をスムーズに、そして「どのプロダクトでも安定する基盤」をつくることを目指しています。

開発基盤の進化

障害が発生したとき、原因を特定するのに時間がかかりがちなことも課題です。この状況を改善するため、監視やログ管理の仕組みを強化し、KubernetesやCI/CDプラットフォームを最適化しています。これにより、開発者が新しいアイデアや機能の実現に集中できる環境を提供します。

チーム間連携を支えるプラットフォームの強化

サービス開発チームとの連携も注力したいトピックです。そのため、定期的なミーティングで課題を共有し、必要に応じて一緒にプロジェクトを進めています。チームが支え合い、プロダクトを育てていく環境をつくっていきます。

関わるプロダクト

Backlog

タスクを可視化し、チームのコミュニケーションの促進を目的としたプロジェクト・タスク管理ツールです。シンプルな操作性と親しみやすいデザインで、開発者だけでなく、デザイナー、マーケターなど、チームで働くすべての人が使えるのが特徴です。その使いやすさから多くの企業に選ばれています。

Backlogのユーザーコミュニティ「JBUG」では、全国各地で定期的にミートアップを開催し、ユーザー同士でプロジェクト管理のノウハウを共有しています。

Cacoo

誰でも簡単に使える、クラウドベースのビジュアルコラボレーションツールです。チームやプロジェクト関係者のアイデアや作業進捗を、すべてオンラインで簡単に共有し、一元管理できます。フローチャート、ワイヤーフレーム、AWS構成図、組織図など、豊富なテンプレートと機能を備えており、スムーズなコミュニケーションを支援します。

Nulab Pass

ヌーラボの各サービスを利用する際に、組織のセキュリティとガバナンスを強化するオプションサービスです。管理対象アカウントによる統合的なアカウント管理、SAML認証によるシングルサインオン、SCIM APIによるユーザープロビジョニング、組織メンバーの操作を記録する監査ログ機能を提供します。

部門トップメッセージ

Reliability Engineering部は、サービスの安定運用と信頼性を軸に、ユーザー体験と開発者体験の向上に取り組む部門です。今後は、プロダクトごとの可観測性や自動化、監査対応をさらに充実させ、より安心して使えるサービスを目指します。また、マルチプロダクト戦略に柔軟に対応するため、継続的な改善を行いながら、プラットフォームチームを中心に基盤の整備も進めています。

問題解決を楽しみ、好奇心を持って挑戦できる方には、きっとやりがいのある環境です。チームと共に柔軟なアイデアを生かしながら、信頼性をさらに高める取り組みに挑戦してみませんか?

【このメンバーの記事を見る】

カジュアル面談でよく受ける質問(SRE編)

ヌーラボにおける Cloud FinOps の取り組み

時系列でみる!4年の歳月をかけてPlay Frameworkで「大規模リプレイス」した話【Backlog Play 化プロジェクト】

密着 24時! MySQL 5.1 から Aurora への移行100日間 〜 Backlog 編

組織体制と業務内容

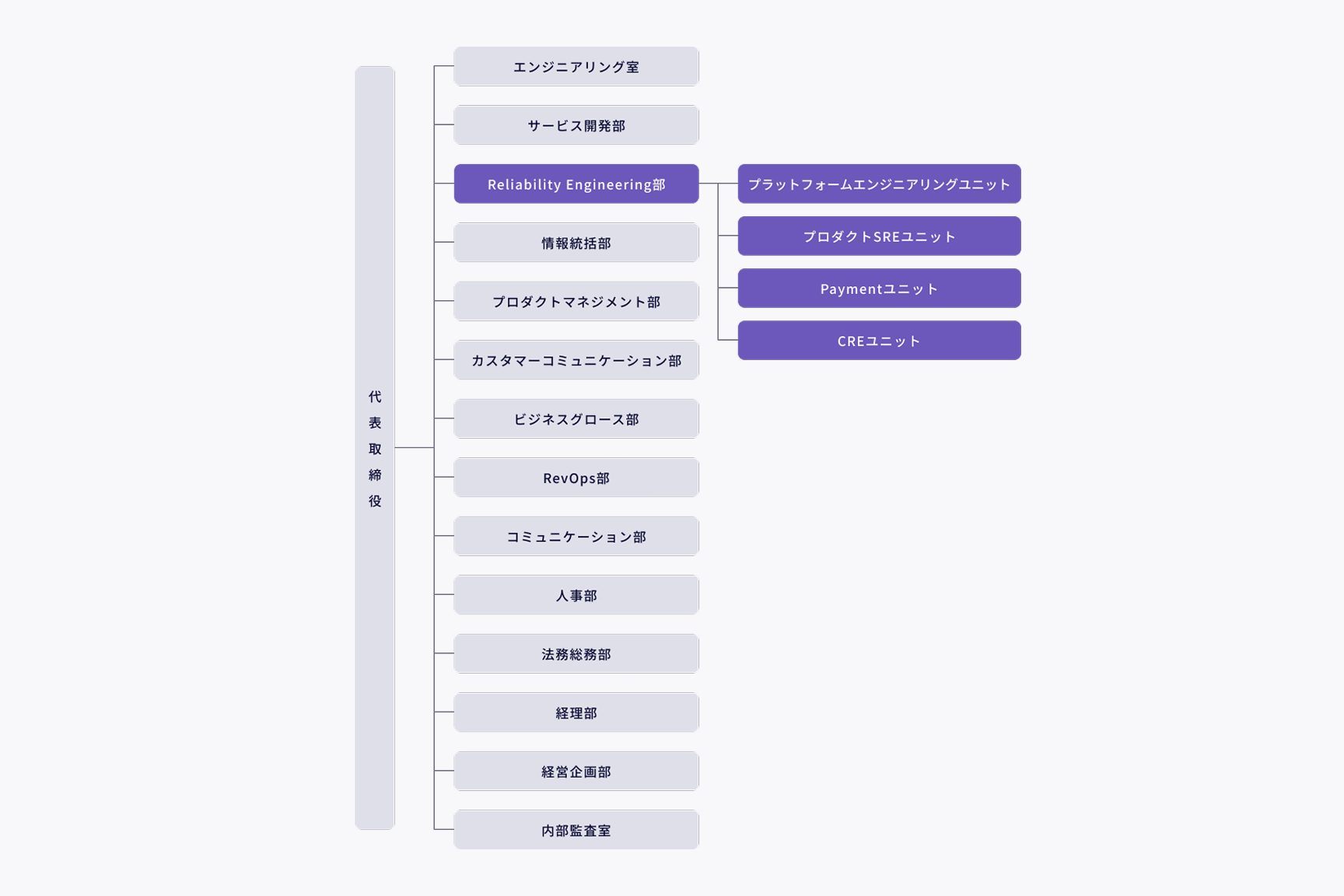

Reliability Engineering部は、全体の開発基盤を整備する 「プラットフォームエンジニアリングユニット」 、各プロダクトの運用と信頼性向上を担当する 「プロダクトSREユニット」、 そして決済基盤の設計・構築を通じてビジネスの根幹を支える「Paymentユニット」、技術的なアプローチで顧客満足度と信頼の最大化を追求する「CREユニット」の4つのユニットで構成されています。

業務の進め方としては、信頼性を損なう可能性のある課題をプロダクトバックログとして整理し、そこから優先順位をつけてプロジェクト化しています。

年間計画では、プロジェクトに割り当てる時間を50%に制限し、残りの時間を、手作業や反復的な作業の削減や、突発的な対応に充てることで業務の効率化を図っています。

プラットフォームエンジニアリングユニット

ヌーラボ全体のプロダクト開発を効率化し、信頼性を高めるための基盤を構築・改善するチームです。具体的には以下のような業務に取り組んでいます。

Kubernetesの運用・改善

- Kubernetes環境の課題抽出・対策立案・改善

- アプリケーションプラットフォーム(Kubernetes)の運用標準化

アーキテクチャ改善

- モニタリングプラットフォームの提案・構築・運用

- CI/CDプラットフォームの提案・構築・運用

開発者体験の向上

- 開発メトリクスに基づいた改善策の提案・実施

技術的負債の解消

- テストの自動化やリファクタリングを通じた開発効率の改善

- レガシー構成や複雑化したアーキテクチャの継続的見直し

- ライブラリや依存関係のモダナイゼーションによる品質向上

プロダクトSREユニット

プロダクトの信頼性の向上や、運用負荷の軽減に注力するチームです。プロダクトすべてに対応し、それぞれの特性に応じたサポートを行っています。具体的には以下のような業務に取り組んでいます。

AWSリソースの設計・構築と監視運用

- 各プロダクトのインフラを設計・運用し、安定性と可用性を確保

- AWSを活用したリソース構築と監視体制の整備

インシデント対応とトイル削減

- 発生したインシデントの迅速な対応と再発防止策の実施

- 日常的な運用負荷(トイル)の削減に向けた改善活動

セキュリティ対応とガバナンスの強化

- 脆弱性への対応とセキュリティ基準の向上

- クラウドガバナンスの強化による信頼性の高い環境の提供

技術的負債の解消

- レガシー構成や複雑化したアーキテクチャの継続的見直し

- ライブラリや依存関係のモダナイゼーションによる品質向上

- テストの自動化やリファクタリングを通じた開発効率の改善

Paymentユニット

プロダクトの決済関連アプリケーションの分割・システム設計・インフラ構築といった、信頼性と持続可能性を高めるための技術的な改善を推進する役割を担うチームです。具体的には以下のような業務に取り組んでいます。

決済に関する法令などの変更への対応

- インボイス制度

- クレジットカード決済のSCA必須化など

支払いに関わるアプリケーションのメンテナンスや改修

- プロダクトへの新しい決済ルールの追加

- プロダクトに関わる料金マスタなどのメンテナンス

社内のデータ統合基盤チームとの連携

CREユニット

ユーザーの信頼性を向上させるため、ユーザーがプロダクト・サービスを利用する上でのあらゆる不安や不満を技術によって解消するチームです。具体的には以下のような業務に取り組んでいます。

ユーザーの不安・不満の解消と信頼性向上

- ユーザーが抱える不安や不満を技術的手段で解決し、プロダクトへの信頼を構築

- ユーザー体験を損なう要因を特定し、技術的なアプローチで解消

ユーザーの体験価値の最大化

- ユーザーの利用状況や潜在的なニーズを分析し、サービス価値を最大化する支援

- ユーザーが価値を享受できていない箇所の可視化と、継続的な改善活動のリード

データに基づく改善活動の推進

- サポート状況やパフォーマンスデータの分析に基づき、信頼性向上の施策を提案・実行

- 発生した問題への対応に留まらず、予測・予防措置を含む先行的な改善の推進

CREロールの確立と組織内外への発信

- CREとしての定義やスキルセットを明確化し、組織内への役割の浸透を促進

- 社内外への発信を通じてCREの価値を広め、顧客中心のエンジニアリング文化を醸成

サービス開発部との連携

サービス開発部と密に連携しながらプロダクトを支えています。各プロダクトの開発チームとは、週に1回以上ミーティングを設け、進捗や課題を共有しています。また、新機能開発におけるAWSリソースの構築や、アーキテクチャ設計のレビューでは、臨時的に開発チームに加わり、プロジェクトに深く関わります。

また、インシデント発生時には作業の補佐や、発生したインシデントの調査に協力するなど、協働して業務を進めています。

開発体制と開発環境

開発体制

【開発の流れ】

Reliability Engineering部では、信頼性向上と開発者体験の向上を目指し、以下のプロセスで開発を進めています。

- 運用状況のモニタリング

サービスの運用状況をモニタリングし、課題を洗い出します。 - 中長期的な改善計画の策定

上記の課題に優先順位を付け、中長期的な改善計画を策定します。 - 改善策の設計

優先順位の高い課題の改善策の設計を行います。この際、クラウドガバナンスやセキュリティ対応など、プロダクト間で共通する課題の解決策なども検討します。 - リリースと継続的なモニタリング

改善策を実装した後、ステージング環境でテストを行い、安全性と信頼性を確認してから本番環境にリリースします。リリース後も継続的にモニタリングを行い、次の改善に役立てます。 - インシデント対応

突発的に発生したインシデントにも迅速に対応し、再発防止策を講じます。そこで得られた知見は、今後の開発プロセスや運用基盤の改善に反映させます。

【ドッグフーディング】

私たちは、自社プロダクトを自ら日々の業務で活用し、改善を進めていく「ドッグフーディング」という手法を実践しています。これは、ユーザーの視点を深く理解し、より実用的な機能改善につなげることを狙いとしています。

また、開発したものを社内で先行利用することで、本番リリース前に実践的なフィードバックを得られることも、私たちの開発プロセスの強みとなっています。

開発環境

各プロダクトやインフラに応じて以下の開発環境を活用しています。

| レイヤー | 開発言語 | ライブラリ・ツール |

|---|---|---|

| フロントエンド | TypeScript / JavaScript | React / Vite |

| バックエンド | Scala / Kotlin / Golang | Play Framework / Spring Boot |

| モバイル | Swift / Kotlin | SwiftUI / Combine / Compose / Flow |

| インフラ | Golang / Ruby / Python | Amazon Web Services / Kubernetes(Amazon EKS) / Docker / Helm / Skaffold / Terraform / Ansible / Jenkins / Serverspec / Mackerel / Prometheus / Grafana |

| データアナリシス | Python | AWS Athena / Amazon QuickSight / AWS Glue / Apache Airflow / Snowflake / Tableau |

【全職種共通】

- プロジェクト管理 / ソースコード:Backlog / Backlog Git

- 開発ツール:IntelliJ IDEA / VS Code / Docker(Team plan)

- コミュニケーション:Slack / Google Meet

- ドキュメンテーション:Cacoo / Backlog Wiki / Backlog Document / Google Workspace

- 生成AI:Google Gemini / Azure Chat / GitHub Copilot

Reliability Engineering部で経験できること

異なるフェーズのプロダクトの運用基盤に携われる

業務では、大規模プロダクト「Backlog」から、「Cacoo」「Nulab Pass」のような新しいプロダクトにも携わることができます。

それぞれのプロダクトが持つ異なる課題に向き合う中で、スケーラビリティの高いインフラ設計や、Kubernetes、AWSなどのクラウドネイティブ技術を活用した運用スキルを習得できます。また、メンバーの役割は6カ月ごとにローテーションしていくので、チームメンバーと協力してスキルを伸ばせる環境があります。

ユーザー視点で課題解決に取り組める

Reliability Engineering部では、日々の業務で自社プロダクトを使用する「ドッグフーディング」を実践しています。この取り組みにより、開発者としての視点とユーザーとしての視点を持ちながら、プロダクトの改善に携わることができます。

また、全国で開催されるユーザーコミュニティのミートアップに開発メンバーとして参加し、実際のユーザーからの声を直接聞く機会もあります。こうしたフィードバックを迅速に開発に反映させることで、ユーザーの期待を超えるプロダクトをつくり上げる洞察力や開発スキルを磨くことができます。

技術的チャレンジを実現できる

安定したサービス基盤があるからこそ、新しい技術へのチャレンジも盛んです。メンバーからの提案が採用された例もあります。例えば、生成AIを活用した新機能の開発や、最新技術の導入といった挑戦もその一環です。これらの取り組みを通じて、課題解決力だけでなく、新しい技術を実践的に活用するスキルも磨くことができます。

働く環境

オンボーディング

全社的なオンボーディングに加え、部門でも独自のサポートを行っています。約1カ月を目安に実施し、新しい環境への不安を解消しながら、業務に必要な知識を身につけ、早期に活躍できるよう支援します。

オンボーディング例

入社2週目

新しく入社された方がスムーズに業務に馴染めるよう、座学を中心とした研修を実施しています。

- チームメンバーとの顔合わせ、 1on1

- 組織・チームのミッションの説明

- 中期の目標設定

- 環境構築

- 開発ツール研修

- プロダクトのシステムアーキテクチャについての説明

- システムコンポーネントに関する他チームからのレクチャー

- オンコール対応研修

3週目以降

メンターのサポートを受けながら、実務を通じて学ぶOJTを開始します。オンボーディング期間中は、新メンバーが安心して業務に取り組めるよう、上長やメンターを交えた朝会・夕会を毎日実施します。業務に関する相談や進捗の共有を行います。

オンボーディング終了後

オンボーディング終了後には、チーム全体の結束をさらに深めるため、Gathering Meetingを開催します。この会では対面での顔合わせも兼ねており、新メンバーと既存メンバーが交流できる場になっています。

評価制度

評価は、「目標評価(成果評価)」と「コンピテンシー評価(能力評価)および姿勢・態度評価」の2つの軸で行っています。目標評価は半期ごとに設定する個人目標の達成度を評価します。コンピテンシー評価は、職務における能力発揮度を評価し、昇給や昇格の判断材料としています。

キャリアパス

エンジニアには人事制度に基づき、スタッフ、マネジメント、エキスパート、オフィサーといったキャリアパスがあります。専門スキルを磨く道や、チームをリードするマネジメントの道など、自身の志向やスキルに応じたキャリアを築くことができます。また、マネージャーのキャリアに進んだのち、改めてエキスパートとして技術で勝負していくキャリアに変更したメンバーもいます。

| スタッフ | 職種に求められる基本的な知識・スキルを生かしながら業務を遂行し、経験を積み重ねるポジションです。 |

| マネージャー | 自身の専門分野・担当を持ちながら、部門やチームを率い、プロジェクトの管理・推進やチームメンバーの成長支援を担います。 |

| エキスパート | 特定分野の専門性を深めながら、その分野のプロフェッショナルとしてパフォーマンスを発揮し、チームに貢献します。 |

| オフィサー | 経営幹部として所属部門やチームを統括し、その業績向上や目標達成のための裁量や責任を担います。 |

メンバーのキャリアパス

- 2018年:Platform SREとしてBacklogのサービスプラットフォーム構築をリード。

- 2019年:BacklogのSWEとしてステータスカスタマイズ機能の開発に従事。Platform SREとしてBacklogのGit LFS機能の構築を支援。

- 2020年:Embedded SREとしてBacklogのボード機能の構築支援を担当。サービスプラットフォームの改善をリードするPlatform Engineeringチームを立ち上げる。

- 2021年〜2024年:Platform Engineerとしてサービスプラットフォームの改善・標準化を推進。Embedded SREとしてBacklogのドキュメント機能の構築支援などを担当。

- 2025年:Lead Platform EngineerとしてNulab全体のサービスプラットフォームの改善および標準化をリード。

- 2018年:インフラエンジニアとしてヌーラボに入社。チーム内のインフラ設計の開発・運用のリードを担当。

- 2019年:SREとして複数の社内外プロダクトのプロジェクトをリード。

- 2021年:全社のAWSマルチアカウント環境の設計・構築・運用を兼務。

- 2024年:共通基盤(認証基盤・支払いシステム・組織設定)のSREとして、開発チームと協力し設計・運用のリードを担当。

- 2025年:複数のプロダクトや全社の基盤のリードを担当。

コミュニケーション

よりよいサービスを生み出すためには、メンバー同士が気兼ねなく意見を出し合い、自主的に提案できる環境が大切だと考えています。そのために私たちは、透明性の高い情報共有とメンバー間の交流を重視しています。

情報透明性の文化

チャットツールやBacklogでは極力オープンな場でコミュニケーションをとることを推奨しているため、各部・各チームのやりとりは社内に開示され、誰でもコメントができる状態です。社内の動きが見える化されているため、自分の興味関心領域で課題や意見があれば部門関係なく挙手・提案することができます。フルリモートでも、情報が偏らないように心がけています。

メンバー間の交流

チームの一体感を高めるため、さまざまな交流の機会を設けています。

オフィスギャザリング

四半期に1度のペースで所属オフィスに集まり、普段はフルリモートのため画面越しでしか会えないメンバーと、オフラインで交流を深めるイベントを開催しています。

Small Talk

社内メンバー同士が1on1で気軽に交流できる制度です。オンライン・オフライン両方での実施が可能で、部署を越えた幅広い交流を促進しています。

すごろくトーク

新入社員が早く会社に馴染めるように、すごろくを使ったトークイベントを開催しています。すごろくのマスに書かれたお題について話しながら、自然な雰囲気で他の社員と交流を深められます。

部活動

職種や役職の垣根を越えた交流の場として、さまざまな部活動を実施しています。同じ趣味を持つ仲間との出会いの場になっています。

Reliability Engineering部ならではの取り組み

定例ミーティング

月に1回の全体ミーティングで進捗状況を共有し、課題や成果について議論します。また、各チームでは毎日の朝会や、必要に応じてビデオチャットを活用し、リアルタイムで相談しながら業務を進めています。

コミュニティ活動支援

エンジニアのテックコミュニティ活動を積極的にバックアップしています。会社は、社外勉強会やカンファレンスでの登壇を業務として扱い、交通費などの実費を補助します。また、自社のエンジニアが主催・共催するコミュニティイベントへの会場提供やスポンサードを行っています。

働くメンバーの声

山崎 毅

|

Reliability Engineering部 プロダクトSREユニット

/

2017年中途入社

入社当初からコスト最適化を意識し、現在はコストの可視化や、ビジネス価値の向上を優先するコスト意識、部門間のコラボレーションなどFinOps文化の醸成に取り組んでいます。また、長年優先度が低くなりがちだった課題を拾い上げ、それらを解決することで信頼性向上を実現しました。こうした活動をとおして、Backlogのユーザーと開発者の双方が快適に感じられるよう、SREの業務をすすめています。

【このメンバーの記事を見る】

【10問10答】SRE 山崎 / ユーザーに近い環境が自身を成長させている。“リアルな声”が新たな挑戦の原動力に

Product SREs for Backlogの日常的なタスクの取り組みを紹介- プロダクトバックログの改善や生成AIなど幅広くチャレンジ –

学生時代にインターンで得た経験を元にWeb会社を起業。Backlogの縁の下の力持ち SREの山崎さんのお話

史 興

|

Reliability Engineering部 プロダクトSREユニット

/

2023年中途入社

Nulabに入社する前は、中小企業で何でもこなすインフラエンジニアとして働いていました。Nulabでは、成長途上の自社プロダクトを複数抱える環境の中で、初めて本格的にSREの経験を積むことができました。今は、担当プロダクトの開発メンバーと連携しながら、SREチームのベテランメンバーと切磋琢磨する充実した日々を送っています。

村中 慎治

|

Reliability Engineering部 プラットフォームエンジニアリングユニット

/

2018年中途入社

現在は、CI/CDパイプラインのメンテナンスや開発環境の整備など、開発チームが素早く気持ちよく開発を進められるようサポートする裏方仕事に取り組んでいます。Backlogはサービス開始から20年が経ち、解決すべき技術的負債が山積みですが、手を動かせばその分課題を解決できる環境なので、日々楽しみながら技術的負債と向き合っています。

高倉 潤二

|

Reliability Engineering部 プラットフォームエンジニアリングユニット

/

2019年中途入社

システムの安定性や効率性を重視し、サービスの開発・運用をサポートできることにやりがいを感じます。チームメンバーとは積極的に情報共有を行い、課題解決に協力的に取り組み、楽しく業務を進めています。今後も技術的な支援や自動化の提案を行い、サービス開発における生産性向上へとつながる活動を推進していきたいと考えています。